茗溪学園は東日本大震災後、石巻市立住吉中学校へ「ティンパニー」を寄贈したことをきっかけに、石巻市との交流を開始しました。2012年以降、毎年生徒たちが現地を訪問し、13年間被災地の復興の様子を調査し、支援や交流活動を行って来ました。以下は主な活動内容です。

主な活動テーマと内容

心のケア:震災後の心のケア関連調査、仮設住宅の訪問調査と交流

復興支援:地域産業や街の復興、それに携わる方々に関する調査

ボランティア:大原浜祭り運営補助、雪かき、掃除など

教育:中学校、保育園での交流

地域振興:石巻の魅力発信や被災地の未来を考えるプロジェクト

主な実績

現地訪問:門脇小学校、大川小学校、石巻市役所、医療施設など多数訪問

活動報告:文化祭や学校説明会での発表、小学校や海外での報告会と交流

支援物資寄贈:文具や海産物販売を通じた復興支援

制作物:「KIZUNA」ソング制作、「歓興マップ」発行

近年の取り組み

新型コロナウイルス感染症の影響を受けつつも、オンライン研修やSDGsをテーマに据えた新たな学びを実施してきました。震災から学んだ経験を他地域の防災活動にも活かしてもらえるよう活動しています。

2025年には震災時のペットに焦点を当てた新たなテーマも加えて研修を進めています。訪問先を決定するまでには、訪問したい施設を調べ、生徒自身が施設に電話をしてアポイントを取ります。今回の第14期では、4つの班に分かれ14施設にてそれぞれ以下の内容について調査、探究する予定です。2月21日〜22日に石巻を訪問します。

- 地域とのつながりを含めた、林業の復興の現状を把握する。

- 漁業の被災について理解するために、もものうらビレッジで漁業を体験する。

- 石巻レインボーハウス、石巻市立病院、大川小学校を訪問して、当時の医療状況や、子どもたちの心理的なストレスについて調査する。

- 被災したペットについて、獣医師さんにお話しを伺う。

- 神社を訪問し、被災した当時のお話しをうかがいに行く。

- 震災時にメディアが果たす役割について学び、震災を風化させず、長期的に全国から協力を得るための方法を考える。

- 土木関係の会社を訪問し、道路の施工を担当した方からお話しをうかがい、今後の大地震のときにどう活かせるのかを調査する。防潮堤の安全性を追求するとデザイン性が低下することに対して、両立する方法を探究する。

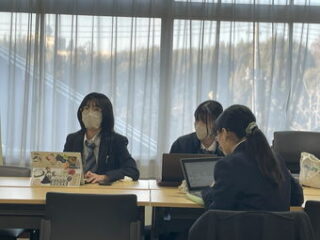

1月31日の放課後には、石巻に行く前の最終調整を行いました。

今年度の活動を牽引する高校1年生の藤永みほさんは、以下のように意気込みを語っています。

4年H組の藤永みほさん:第14期会長

「私がこの活動を続けている理由は、東日本大震災から教訓を学び、広めることが、実際に被災を経験していない中高生にできる最大の取り組みだと考えるからです。

南海トラフ地震や首都直下型地震の発生が懸念される中、中高生のほとんどは、東日本大震災の記憶が薄い世代になりつつあります。今の中学1年生の中には、当時まだ生まれていない人もいるのかと思うとジェネレーションギャップを感じますが、、、世代を問わず、災害と復興を”自分ごと”として考えるきっかけになればと思います。

今年は能登半島地震の経験を継承している団体の方とも交流予定です。各地で協力してくださる企業や先生方に感謝し、石巻で最高においしい魚も味わって、実りある研修にします。」

今年度は石巻の高校生との交流も予定しており、活動の幅がますます広がっています。どのような学びを得て、どのような行動に繋がるのか、生徒たちの今後の活動に期待しています。